La stabilité familiale ne garantit pas systématiquement un environnement serein pour l’enfant. Les recompositions familiales bouleversent fréquemment les repères, confrontant les enfants à des ajustements complexes, parfois invisibles pour l’entourage.

Certaines trajectoires individuelles démontrent que l’intégration dans une famille recomposée peut entraîner autant d’opportunités relationnelles que de vulnérabilités psychologiques. Les réactions des enfants varient considérablement, révélant un spectre large de stratégies d’adaptation et de besoins spécifiques.

Famille recomposée : une réalité en pleine évolution

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) recense aujourd’hui plus de 1,5 million d’enfants qui grandissent dans une famille recomposée en France. À Paris, dans les grandes villes ou en milieu rural, la recomposition familiale s’est imposée comme une nouvelle norme. Après la séparation du couple initial, et parfois plusieurs ruptures, de nouvelles configurations voient le jour : demi-frères, belles-sœurs, beaux-parents, tissages de liens où se croisent héritages, attentes et fragilités.

Dans ce puzzle mouvant, chaque parent doit trouver sa position. L’arrivée d’un adulte extérieur au noyau familial redistribue les cartes : qui prend les décisions, qui rassure lors des moments de doute, qui fait autorité ? Les enfants issus de précédentes unions naviguent alors entre fidélité à leur histoire d’origine et adaptation aux nouveaux équilibres. La recomposition oblige à maintenir un fil continu tout en accueillant la nouveauté.

Les chiffres de l’INSEE le confirment : ce phénomène s’amplifie. La famille recomposée questionne les repères classiques, filiation, transmission, solidarité. Elle redessine les cadres légaux et fait évoluer les représentations collectives, en multipliant les modèles familiaux. Psychologues, éducateurs et spécialistes de l’enfance sont sollicités pour accompagner ces bouleversements, car le retentissement sur la construction personnelle des enfants se révèle déterminant.

Quels enjeux psychologiques pour l’enfant au sein d’une nouvelle structure familiale ?

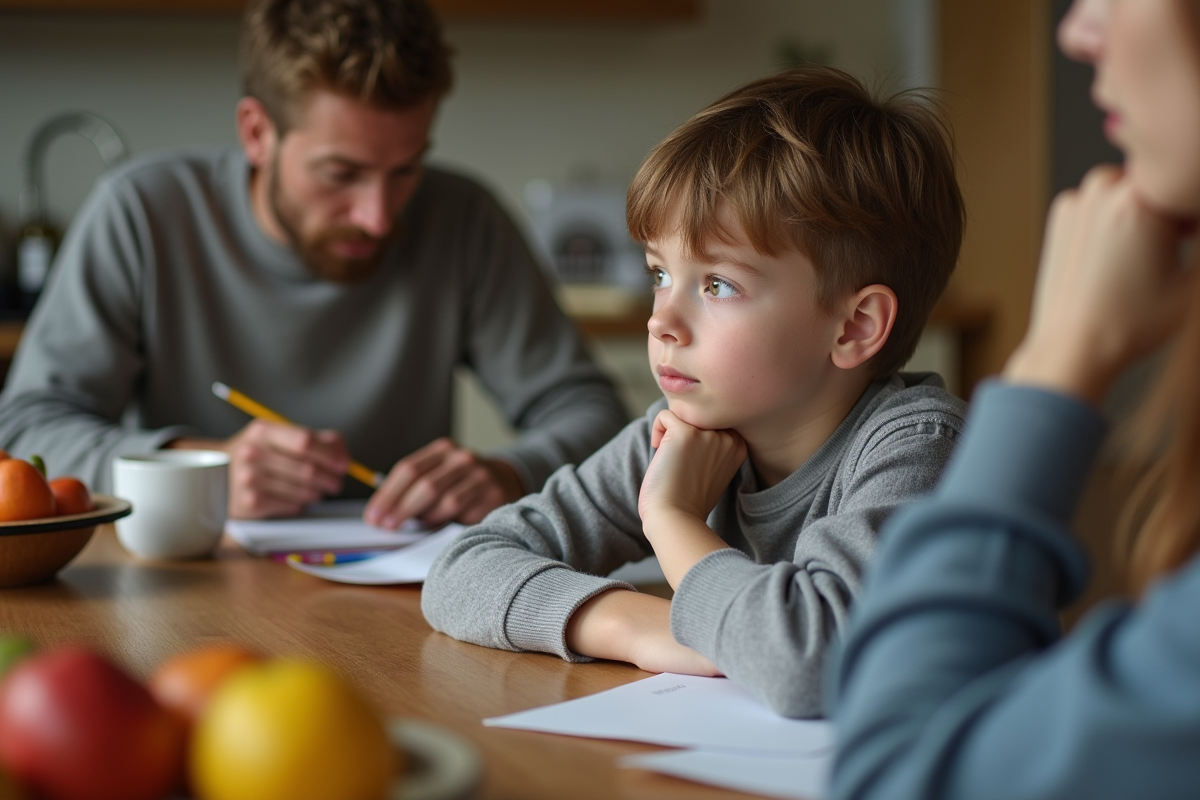

La famille recomposée transforme radicalement la vie de l’enfant. Elle introduit de nouveaux codes, déplace les frontières affectives, modifie la dynamique entre adultes. L’enfant, confronté à la séparation parentale, doit s’habituer à la présence d’un adulte inconnu, beau-père ou belle-mère, et parfois à de nouveaux frères ou sœurs issus d’autres unions. Sa place devient une interrogation permanente : comment se situer entre parents biologiques et nouveaux venus ? Comment trouver sa voie quand il partage son temps entre deux foyers, avec des règles qui ne coïncident pas toujours ?

Le conflit de loyauté fait souvent surface. Parfois, l’enfant craint de faire de la peine à sa mère en s’attachant au nouveau partenaire de son père, ou inversement. Certains endossent même le rôle délicat de médiateur, tâchant de préserver une harmonie fragile entre les désirs des adultes et leurs propres besoins. Ces situations déclenchent des sentiments ambivalents : tristesse, colère, culpabilité, mais aussi curiosité et envie de tisser de nouveaux liens.

Le regard du psychologue

Le psychologue s’attache à décrypter ces mécanismes, à accueillir la parole de l’enfant sans juger, à créer un espace où la confusion peut se dire. Son travail repose sur l’analyse fine des interactions. Voici quelques aspects qu’il observe de près :

- Relation à chaque parent

- Gestion des transitions entre foyers

- Expression des émotions face aux changements

Les cahiers critiques de thérapie encouragent à questionner les pratiques, à examiner l’influence de la recomposition sur l’identité. Plutôt que d’apporter une solution toute faite, la thérapie propose un espace où l’enfant, entre les figures parentales d’hier et d’aujourd’hui, peut façonner son propre récit.

Des relations complexes : place, loyautés et construction de soi

Au centre de la famille recomposée, l’enfant doit apprivoiser une géographie affective en perpétuelle mutation. Les relations entre frères, sœurs, demi-frères et demi-sœurs se tissent sur un fil : complicité rapide, jalousie inattendue, solidarité qui se construit puis vacille. La place de chacun évolue au fil des séparations, des nouveaux couples, des départs et arrivées qui rythment la vie quotidienne.

Le conflit de loyauté traverse ce parcours. L’enfant peut se sentir écartelé entre l’attachement à ses parents biologiques et la recherche d’un équilibre dans la nouvelle tribu. L’entrée d’un beau-parent accentue parfois le sentiment d’être au cœur d’un tiraillement silencieux. Catherine Audibert l’exprime avec clarté : pour l’enfant, il ne s’agit pas de choisir un camp, mais de survivre dans un espace mouvant où chaque attitude risque d’être interprétée.

Les psychologues, attentifs, guettent les signaux de cette construction identitaire : repli soudain, suradaptation, opposition frontale ou changements de comportement. La question de la place dans la fratrie, la façon dont l’enfant se définit au sein de repères multiples, façonne les contours de sa vie adulte. Ce chemin ne suit aucune ligne droite : il réclame une adaptation constante et une capacité à se réinventer au gré des recompositions.

Favoriser l’épanouissement de l’enfant : pistes de réflexion pour les familles et les accompagnants

L’épanouissement de l’enfant au sein d’une famille recomposée se construit grâce à une vigilance partagée, celle des parents et des professionnels les épaulant. Psychologues, éducateurs, parfois sociologues, tous cherchent à ouvrir des voies pour que l’enfant se sente reconnu, écouté et ne perde pas ses repères de vue.

Pour soutenir la construction identitaire de l’enfant, plusieurs leviers méritent d’être mobilisés :

- Favoriser une communication claire entre adultes et enfants, dans le respect des histoires personnelles.

- Reconnaître que chaque parcours familial est unique : il n’existe pas de schéma reproductible. Les attentes et les rythmes varient d’une famille à l’autre.

- Associer l’enfant aux décisions qui le concernent, tout en veillant à le protéger des conflits de loyauté.

Les pratiques de réseaux, rencontres familiales, groupes de parole, dispositifs d’accompagnement, créent des espaces où les tensions peuvent s’exprimer et se transformer. La thérapie familiale, citée dans les publications des éditions Puf, propose un temps d’échange collectif : chacun y trouve sa place, fût-elle temporaire. Quant au psychologue, il reste vigilant, prêt à questionner les évidences, à mettre des mots sur les non-dits et à soutenir la voix de l’enfant.

La recomposition ne se décrète pas. Elle se construit, pas à pas, à travers les ajustements, les doutes, les avancées de chaque membre de la famille. Ceux qui traversent cette aventure, accompagnés ou non, inventent au quotidien de nouvelles formes de vivre ensemble. Si la route n’est pas sans virages, elle peut ouvrir sur des horizons insoupçonnés.